お七夜について学ぼう!

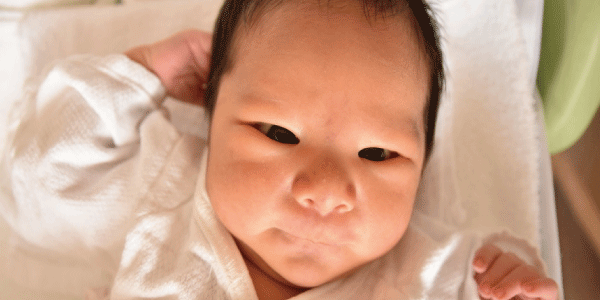

喜びでいっぱい、赤ちゃんのお七夜とは

赤ちゃんが生まれる前からお名前を決めているご夫婦も多いと思いますが、赤ちゃんが生まれて、生後14日までに名前を届出する必要があります。

出生届を出す前にお七夜を行い、それまでに名前を決定するという風習が古くからあるのが日本です。

赤ちゃんがこの世に誕生し、お名前をもらいこれから先人生を歩んでいく第一歩を踏み出す日と捉えることもでき、非常に大切な日とされています。

お七夜は命名式とも呼ばれますが、どのように祝うのか?わからないという人も多いです。

お祝いの仕方、お祝いまでにどうかぞえていけばいいかなど理解しておくべきです。

お七夜はいつ行うのか

お七夜というのは古くから行われてきた日本の風習で、赤ちゃん、その名を付けたご家族、地域の方々などを集めて祝い、その土地の産神様にお披露目、お誕生を報告する日とされています。

命名式、また名づけの祝いとする地域もあり、命名書と呼ばれる紙に赤ちゃんの名前を書いて、お披露目するために神棚、床の間に飾るのです。

医療が発達していなかった時代、1歳まで生きるのが大変という時代に、無事、誕生から1週間が過ぎたという事を祝う行事といわれています。

そのため、名前をお披露目する、産神様に報告するなどの意味も含め、1週間無事に生きてくれた祝いとして生後7日目に行うことが多いのです。

実はこのお七夜は、ママのお祝いとも言われており、昔、出産を終えたママが床上げをする日とされていたといいます。

しかし現代の考え方では生後7日ではママの体は回復していない時期と捉えることが多く、この考え方をする地域は少なくなっているようです。

お七夜までどう数えていけばいい?

赤ちゃんが生まれた日が0なの?それともそこが1日目となるの?と悩む人も多いといいます。

通常お七夜を行うのは、生まれた日を「1日」とし、7日目に行うものです。

しかし日本の場合、7日目というとまだ病院にいる可能性も強く、退院の時期については、ママ、赤ちゃんの体調によって異なるので、今はそれ程規則正しく行われることが少なくなっています。

病院で生まれるほとんどで、その場合、退院する時期とお七夜の時期が重なるので、この時期は現代、ママとお子さんの体調と退院時期などにかぶらないように行われているのです。

無理せず、ご近所さんや親せきには名前のみを伝えて、後日、ゆっくりとお祝いしてもいいとされています。

お七夜の祝い方とは

赤ちゃんの名前を命名式、お七夜用に正式に書く方法も理解しておくべきです。

半紙を二つに檻折り目を下にして左右三つ折りにし、そのうち、右のスペースに名前です。

真ん中に父親の名と続柄、赤ちゃんの生まれた日付を書き、左のスペースに父の名前(母の氏名を書くこともある)命名した日解けを書きます。

三つ折りの折り目に沿い、右が最も上に来るように半紙を折り、上包みように半紙を用意し、これを中央において、上包みの左右を折上下を折り返し、上包みに命名と表書きです。

お宮参りの日までは、神棚や床の間などに飾る、また現代は目立つ場所に貼るようにしています。

命名式を行ってから祝い膳を行うのが正式といわれていますが、現在は食事会を行ったり、自宅で食事をするなどし、正式にしっかりと行うことは少ないようです。

ママの体調もありますので、自宅で行う場合も、祖父母がお手伝いできるようにする方がいいと思います。

またお片付け等の面倒がありますので、近しい方々と一緒に外に食事ということもかなり多いです。

お祝い、記念品として手形を摂ったり、足型をとるということもあります。

写真撮影は後ほど家族だけで行い、親類との撮影は食事会の時に済ませることも多いようです。